Biofeedback

Biofeedback kann für einige Klienten eine gute Ergänzung zum Neurofeedback sein. Einige Minuten zu Beginn einer Sitzung können dazu beitragen, Stress abzubauen, die Konzentration zu verbessern und die emotionale Regulation zu verbessern. Außerdem macht es Spaß!

Biofeedback

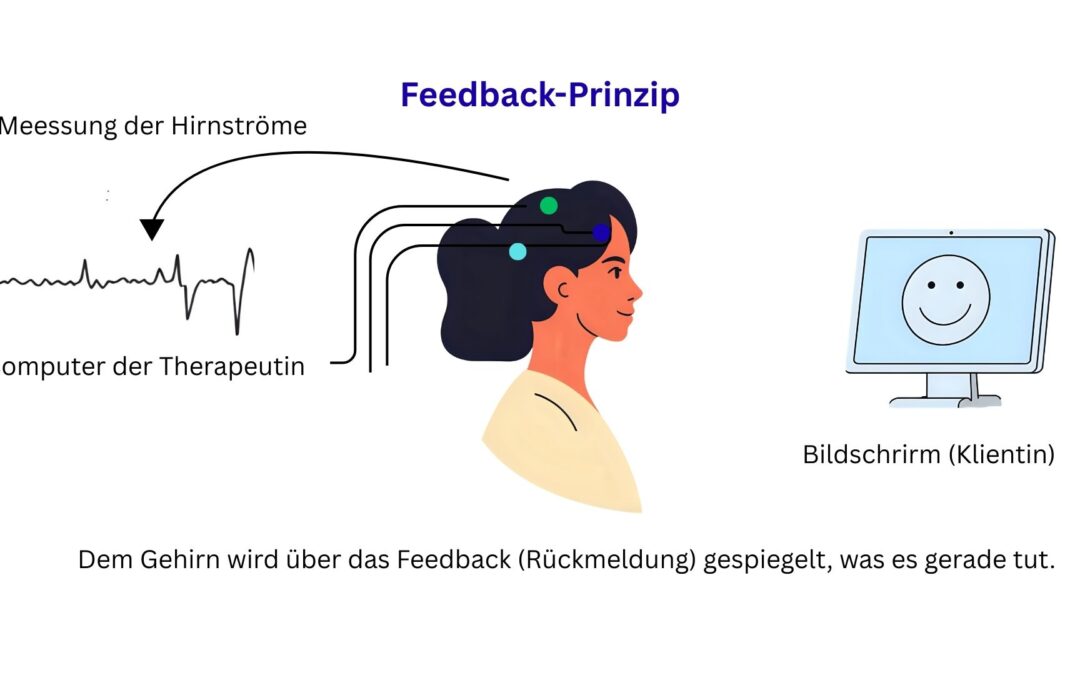

Biofeedback ist eine Technik, bei der mittels Sensoren körperliche Reaktionen gemessen und zu Feedback verarbeitet werden. Der Nutzer lernt, Funktionen wie Herzfrequenz, Muskelspannung oder Durchblutung bewusst zu verändern und zu kontrollieren.

Temperaturmessung mit dem pIRx3

Ich arbeite mit dem Biofeedback-Gerät mit dem etwas kryptischen Namen „pIRx3“ von BEE Medic. Der pIRx3 misst die Temperaturabstrahlung an der Stirn während der HEG-Biofeedback-Anwendung.

HEG steht für Hämoenzephalographie (HEG) und ist eine Methode, bei der die Durchblutung im präfrontalen Cortex des Gehirns gemessen wird. Dieser Bereich ist mit kognitiven Funktionen, Emotionsregulation und Aufmerksamkeit verbunden. Durch die Sensoren im Stirnbereich kann der Blutfluss erfasst und in Echtzeit angezeigt werden.

Die gesammelten Daten werden an den Computer übertragen und als Feedback dargestellt. Diese Rückmeldung ermöglicht es, bewusst Einfluss auf den Blutfluss im Gehirn zu nehmen.

Biofeedback hilft bei…

Indem Nutzer lernen, ihre Gehirndurchblutung zu beeinflussen, können sie gezielt Strategien entwickeln, um ihre kognitiven Funktionen zu optimieren und ein besseres Gleichgewicht zwischen Körper und Geist zu erreichen. Dieser Ansatz wird oft bei Kopfschmerzen, Stress und anderen neurologischen Beschwerden eingesetzt.